Jean Cortot

Écrire et dessiner sont identiques en leur fond [1]

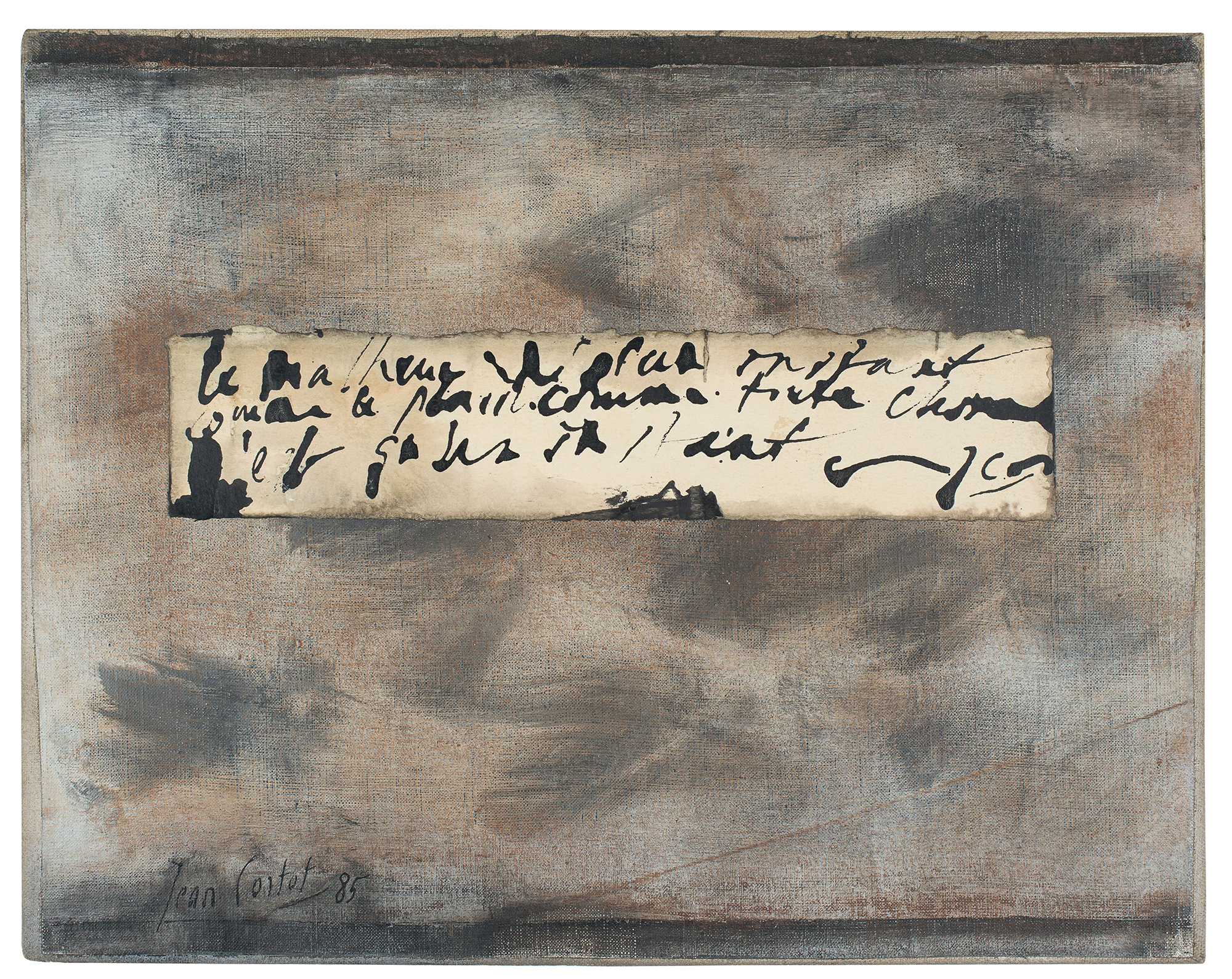

Jean CORTOT

Écrit – 1985

Collage et encre sur toile marouflée sur panneau

31 x 39 cm

Galerie Diane de Polignac, Paris

L’artiste peintre Jean Cortot construit son travail sur la symbiose entre peinture et écriture. Passionné de littérature, il se qualifie comme « prédateur des textes ». Jean Cortot naît en 1925 à Alexandrie : son lieu de naissance présage déjà une vie au milieu des livres.

[1] Paul Klee

FORMATION DU PEINTRE JEAN CORTOT

En 1942, le peintre Jean Cortot entre à l’Académie de la Grande Chaumière. Il y fonde le groupe de l’Échelle avec les peintres Geneviève Asse, Jacques Busse, Jean-Marie Calmettes, Ernest-René Collot, Daniel Dalmbert, Christiane Laran, Michel Patrix et le sculpteur Jacques Dufresne. Le nom du groupe est inspiré par leur atelier commun duquel ces artistes pouvaient grimper une échelle pour accéder aux toits de Paris. À la fin de la guerre, l’artiste Jean Cortot s’installe dans un atelier à Montparnasse qu’il occupera tout au long de sa carrière.

En 1948, le peintre Jean Cortot est lauréat du prix Drouant-David de la Jeune Peinture avec un paysage urbain. Il l’emporte face à l’artiste Bernard Buffet. Ce prix, créé en 1946, était remis chaque année à un artiste de moins de 30 ans. Le jury était composé de peintres et de critiques d’art. Jean Cortot devient alors un représentant de la peinture figurative. Il peint des paysages d’Ardèche et de la Ciotat, des natures-mortes, des portraits…

Jean CORTOT

Chantier naval à La Ciotat, 1949

Huile sur toile

89 x 130 cm

Musée national d’art moderne – Centre Pompidou, Paris

Bernard BUFFET

Nature morte au revolver, 1949

Huile sur toile

60 x 81 cm

Musée d’Art moderne, Paris

LA SÉRIE CORRESPONDANCES

Le dessin déjà géométrique de l’artiste peintre Jean Cortot se fait de plus en plus abstrait. Les formes sont dissoutes. La ligne devient le sujet de ses œuvres.

En 1952, Jean Cortot accompagne son père Alfred Cortot, célèbre pianiste, lors d’une tournée au Japon. Ce séjour le marque particulièrement et l’encourage dans la création d’idéogrammes imaginaires. La série Correspondances commencée en 1959 annonce l’importance de l’écriture dans la suite de son travail. Les signes et les caractères fascinent l’artiste qui les intègre dans son langage plastique. Il s’agit alors d’un alphabet indéchiffrable, l’artiste se concentre sur la gestuelle de l’écriture. Jean Cortot s’intéresse au Surréalisme et à ses collages de mots et cadavres exquis. Il connaît également les tableaux-poèmes de Paul Klee.

Jean CORTOT

Sans titre, 1959

Huile sur toile

33 x 19 cm.

Galerie Diane de Polignac, Paris

Paul KLEE

Jadis surgi du gris de la nuit, 1918

Aquarelle, plume et crayon sur papier monté sur carton

23 x16 cm

Kunstmuseum, Berne

LA SÉRIE ÉCRITURES

En 1967, le peintre Jean Cortot commence sa série Écritures qu’il qualifie de sismographe : enregistrement des sentiments et des impressions. Les caractères sont encore fantastiques et mystérieux. L’écrivain espagnol Jorge Semprún témoigne : « Jean Cortot nous avait montré certaines Écritures qu’il allait exposer prochainement (…) ce langage incompréhensible, mais évident, portant en son sein la limpide maîtrise d’un sens communicable, mais dont la transcription aurait été, peut-être provisoirement, rendue impossible, parce qu’on aurait égaré les clefs, l’abécédaire, la syntaxe de ces écritures criantes et opaques, transparentes et obscures, déchirantes comme les traces d’un je t’aime sur la bué d’une vitre [2] ».

[2] Jorge Semprún, La Seconde Mort de Ramon Mercader, Gallimard,

1969

Jean CORTOT

Écriture, 1969

Huile sur toile, 22 x 26,5 cm

Galerie Diane de Polignac, Paris

Jean FAUTRIER

Écriture sur fond bleu, 1963

Eau-forte, aquatinte et gaufrage en couleur, 76 x 57 cm

Musée d’art et d’histoire, Genève

POÉSIE & PHILOSOPHIE

À partir de 1974, les lettres deviennent lisibles dans les œuvres de Jean Cortot. L’artiste extrait directement des textes de la littérature pour construire ses peintures. Il se tourne notamment vers ses contemporains et se lie d’amitié avec les écrivains Raymond Queneau, Jean Tardieu, Henri Michaux et Michel Butor. L’artiste compose ainsi des tableaux-hommages à ses auteurs favoris. Le peintre Jean Cortot encourage le spectateur-lecteur à contempler et à déchiffrer ses œuvres. Elles s’admirent dans le temps. En 1978, Jean Cortot commence sa série Onomagrammes dans laquelle il éclate les phrases et les mots. La lettre prend son indépendance comme atome du langage. Elle est la source commune aux écrivains et évoque les possibles créations futures.

Jean CORTOT

La Lune change de jardin, 1983

Encre et gouache sur papier collé sur toile marouflée sur

panneau, 46 x 27 cm

Galerie Diane de Polignac, Paris

« Qui connaît l’Isle-sur-la-Sorgue sait immédiatement, en voyant La Lune change de jardin, qu’il s’agit, dans ce tableau, de René Char. Bleu sur un fond de bleu saturé, légèrement indigo, les paroles flottent sans ligne fixe, instables, fuient. Ou encore, émergeant d’un fond fluvial, elles sont comme les ombres de légers poissons qui retourneraient au plus profond du lit. Cette instabilité des lettres peut être aussi celle du ciel nocturne ou de la raison. Ce déséquilibre chez Jean Cortot – majuscules et minuscules mêlées, typographies diverses, sans plan apparent, désordre ou hypertrophie de N central – est aussi celui d’une pensée sans maître, livrée à elle-même, à son inhérente déraison [3]».

L’artiste peintre Jean Cortot a ainsi deux sources d’inspiration principales : la poésie et la philosophie. L’une fait appel à l’imaginaire, l’autre structure la pensée. Ensemble, elles donnent naissance à une parole individuelle, sensible et mentale à la fois. La peinture de Jean Cortot est donc intellectuelle, tout en soulignant le caractère irrationnel de l’être humain. Ce n’est pas un discours sur l’art, mais une réponse personnelle à ce qu’est la peinture alors en plein renouvellement.

[3] Severo Sarduy, Jean Cortot, Maeght Éditeur, 1992

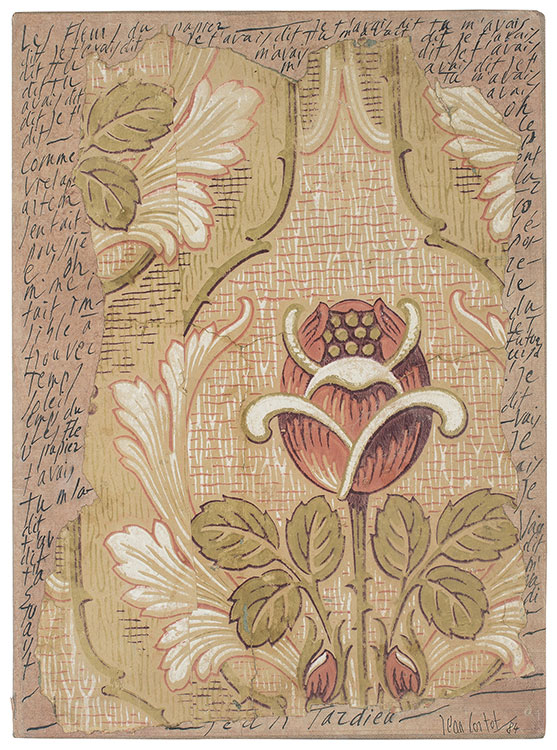

Jean CORTOT

Les Fleurs du papier, 1984

Collage et encre sur panneau

34 x 25 cm

Galerie Diane de Polignac, Paris

Jean TARDIEU (1903 – 1995)

Les Fleurs du papier

Je t’avais dit tu m’avais dit

je t’avais dit je t’avais dit tu m’avais dit

je t’avais dit tu m’avais dit je t’avais dit tu m’avais

dit je t’avais dit

– Oh comme les maisons étaient hautes !

Oh comme le vieil appartement sentait la poussière !

Oh comme il était impossible a retrouver

le temps du soleil le temps du futur, des fleurs du

papier !

Je t’avais dit tu m’avais dit

je t’avais dit je t’avais dit tu m’avais dit.

Texte : Mathilde Gubanski

© Mathilde Gubanski / Galerie Diane de Polignac